【原标题】中国商业航天串起一条“太空丝路”

文/本报记者 毛振华 梁姊 孟含琪

可回收火箭技术“拐点”到来,低轨卫星互联网建设加速,首个商业航天发射场成功执行发射任务……过去一年,中国商业航天高潮迭起、亮点频现。

早在2015年,我国出台《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,鼓励社会力量进入航天领域。10年间,在技术突破不断涌现的同时,商业航天自带的“全球化”基因,也促使行业企业走出国门,寻求更大的市场与更多的应用场景。

今年4月24日是第十个“中国航天日”。10年间,从巴基斯坦的广袤农田,到巴西偏远地区的农村、学校,再到马来西亚的岸线、港口……中国商业航天正串起一条“太空丝路”,在赋能共建“一带一路”国家和地区经济社会建设的同时,更走进千家万户,带动千行百业齐头并进。

发展按下“快进键”

当前,全球商业航天赛道正加速扩容。从国家战略到民生需求,从科技突破到经济博弈,商业航天正在成为大国竞逐的新焦点。

中国是全球为数不多掌握商业航天全产业链的国家。今年,中国商业航天市场规模预计将突破2.5万亿元,多款可回收火箭计划年内首飞。与此同时,“千帆星座”“GW星座”等巨型星座计划加速部署,卫星互联网星座大规模快速组网时代大幕拉开。

回溯过往,中国商业航天肇始于2015年。这一年,SpaceX实现了人类历史上第一次将火箭发射到太空后的成功回收,商业航天技术发展翻开崭新一页。也正是在这一年,中国出台《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,提出鼓励社会资本步入航天领域。一批怀揣航天梦的创业者涌入赛道,民营力量开始向“星辰大海”发起冲击。

政策像一把钥匙,打开了民间力量的“航天基因”。目前,中国商业航天企业数量已达500余家。2024年,我国全年累计入轨商业卫星201颗,其中民营卫星公司120颗,占比约六成。

技术突破则勾勒出更为清晰的成长曲线。2024年1月,东方空间“引力一号”固体运载火箭在山东海域首飞成功,近地轨道运载能力超6吨;8月,“千帆星座”开始以“一箭18星”的形式发射,仅4个月便完成了54颗卫星的发射;同年9月,“朱雀三号”火箭冲向万米级拉开我国可回收技术实战大幕……

今年全国两会上,商业航天被列入战略性新兴产业,连续两年被写入政府工作报告中,其重要性进一步凸显。

3月21日,天津云遥宇航科技有限公司工作人员在测试一款天气雷达设备。(赵子硕 摄)

政策红利直接转化为市场动能。云遥宇航的12颗卫星数据进入中国气象局业务系统,每天为气象观测提供1.5万条掩星廓线产品;航天宏图承接“一带一路”境外项目监测,与巴基斯坦签订2亿元人民币智慧农业“大单”。“国家订单不仅是资金支持,更是技术‘信任票’。”天津云遥宇航科技有限公司创始人李峰辉说。

为经济发展赋能

中国与共建“一带一路”国家的航天技术合作由来已久。早在2016年,就为配合共建“一带一路”,提升卫星天地一体化应用能力,印发了《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用指导意见》。

这为商业航天“出海”打下了良好的基础。垣信卫星为巴西提供卫星通信服务,实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入;力箭一号遥五运载火箭成功将阿曼智能遥感卫星一号(IRSS-1)送入预定轨道……随着中国商业航天产业驶入发展快车道,越来越多商业航天企业走出国门,为世界各地的经济社会发展提供“太空支援”。

以航天宏图信息技术股份有限公司为例,该公司部署发射的女娲星座是中国规模最大的商业雷达遥感星座。去年6月,航天宏图与巴方企业签署的“巴基斯坦智慧农业项目”合约协议正式生效,航天宏图成为巴基斯坦国家级智慧农业项目“绿色巴基斯坦”的参与者,将为巴基斯坦哈瓦尔布尔五千英亩农场提供基础设施升级与智慧农场平台建设。

“我们将为巴基斯坦提供土壤墒情检测、病虫害监测、可视化农业监测平台等智慧农业解决方案、物联网设备及相关技术服务,为当地提高农业现代化水平、保障粮食安全提供技术支撑。”航天宏图信息技术股份有限公司联合创始人廖通逵说。

长光卫星是中国领先的商业航天企业,公司累计研制并发射卫星219颗,服务170多个国家和地区。在长光卫星技术股份有限公司副总经理贾宏光看来,海外市场尤其是共建“一带一路”国家和地区,是中国商业航天未来的广阔蓝海。

2024年9月,长光卫星技术股份有限公司的科研人员在进行“吉林一号”宽幅02卫星的总装测试。(受访者供图)

中国商业航天经过10年发展,已迈入发展快车道。具有较低的成本和高效率、市场化等特点。在贾宏光看来,与共建“一带一路”国家深化国际合作,火箭发射与卫星研制企业不仅能优化成本结构、提升收益,还可借力全球技术与市场资源,推动关键技术突破,强化产业链韧性,加快创新步伐,拓展国际影响力。

多维度开拓新空间

如何以更开放的姿态,实现从单一航天产品的输出到全球航天信息产业生态的共建,是中国商业航天当下需要思考的问题。

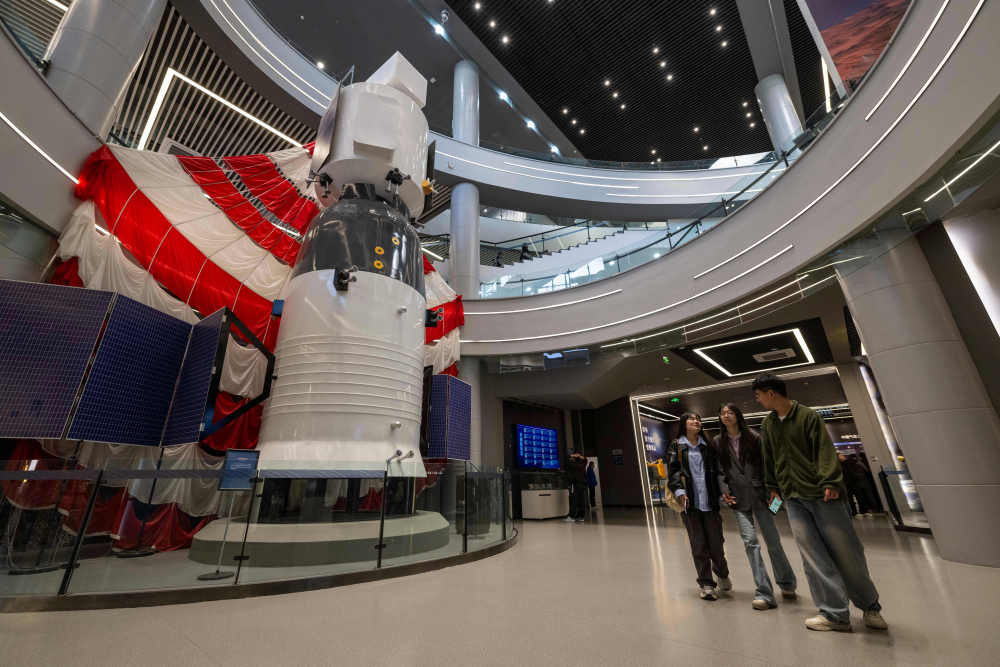

4月23日,在哈尔滨工业大学航天馆,观众走过神舟五号载人飞船模型。(谢剑飞 摄)

要坚持两步走。在业内人士看来,商业航天既要保持技术迭代不断加快,产品生态不断成熟;也要积极拓展海外市场份额,构建出海的保障体系。

具体而言,从自身成长角度来看,商业火箭“可复用技术”仍需加快研发,进一步降低成本;在技术突破的基础上,打造自动化、集成化、批量化的卫星生产流水线,实现低成本工业化的卫星生产,是企业降本增效的现实需求。更为重要的是,商业航天需要加快形成产业闭环,使其产业链条从技术主导型向市场和应用主导型,特别是向消费应用主导型转变,形成可持续的盈利模式。

在打铁还需自身硬的基础上,面对全球商业航天的巨大市场,中国航天企业还需加快走出去的步伐。

第一,多层次开拓“一带一路”广阔蓝海空间。

共建“一带一路”的很多国家和地区对遥感数据需求旺盛。受访对象认为,中国商业航天企业还应继续积极开拓海外市场,围绕资源环境、精准农业、海洋渔业等行业领域持续推进,推进空间信息服务的海外规模化应用,建设空天信息“数字丝绸之路”。专家呼吁,尽快出台商业卫星出口专项政策,明确程序与要求,提升审批效率,鼓励民营航天企业尽快“走出去”构建自己的海外市场。

第二,探索成立航天联盟形成合力。

“目前企业正在积极酝酿,牵头成立中国商业航天联盟,抱团为海外客户提供更精细化的服务。”贾宏光说,联盟打算吸纳卫星制造、火箭发射、测控运营及数据服务等领域企业,打造覆盖“研发-制造-发射-应用”的全链条服务体系,为客户提供定制化服务,既能降低成本,也能提升对接效率,让中国商业航天普惠全球。

第三,完善“出海”政策保障体系。

中国政法大学国际法学院副教授孔得建期盼,加速推进商业航天“走出去”战略,政府部门需要优化审批流程,进一步压缩卫星出口审批周期,助力相关企业探索海外市场。结合出海目的地“一带一路”合作内容,因地制宜地制定资金、技术、装备和发展模式等配套组合拳支持。

刊于《参考消息》4月24日第7版

编辑 袁亮